近日,河北大學物理學院能量轉換材料與器件課題組在過渡金屬硫化物中體光伏效應研究方面取得重要進展,相關工作“Boosting bulk photovoltaic effect in transition metal dichalcogenide by edge semimetal contact”以河北大學為第一單位發表在國際光學領域頂級期刊《Light: Science & Application》(2025, 14, 22, IF=20.6)。喬雙教授為該論文的第一兼通訊作者,香港大學Li Lain-Jong教授(Chair Professor)為共同通訊作者。

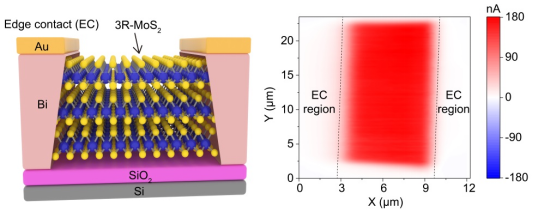

體光伏效應(BPVE)通常存在于非中心對稱結構材料中,因其可能超過傳統太陽能電池的肖克利-奎塞爾(SQ)極限,近年來引起研究者的廣泛關注。最近,過渡金屬硫化物(TMD)在BPVE方面展現出巨大的潛力,其光電流比其他材料體系大幾個數量級。然而,仍存在幾個關鍵問題亟待解決:首先,由于費米能級釘扎效應,金屬與TMD之間通常形成非歐姆接觸,界面肖特基勢壘抑制了BPVE的性能,導致準確評估BPVE變得困難。其次,以往的器件多采用頂部接觸(TC)電極,這在載流子的傳輸和收集方面存在一定限制。最后,目前對BPVE的研究主要集中在提高其光電流或效率上,而BPVE與傳統光伏效應(PVE)之間的相互作用尚未得到深入探索。這些問題的解決將有助于更好地發揮TMD在BPVE領域的潛力,并推動相關技術的進一步發展。為此,本文通過構筑邊緣接觸(EC)Bi半金屬電極研究了3R-MoS2中的體光伏效應。研究發現,Bi半金屬能夠有效消除金屬-過渡金屬硫化物之間的肖特基勢壘,從而促進體光伏效應的實現。而EC不僅能更高效地收集材料中的光生載流子,還能誘導均勻的拉伸應力,打破3R-MoS2的面內反演對稱性,使得體光伏電流相比傳統表面接觸方式提升了100倍以上。此外,本文進一步設計并制備了3R-MoS2/WSe2異質結,探討了BPVE與PVE的協同工作機制,并據此提出了其在光位敏探測器上的新重要應用。

以上工作得到科技部青年科技人才中長期出國(境)培訓專項項目、國家自然科學基金委面上項目和河北省自然科學基金面上項目等經費的支持。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41377-024-01691-z。

(物理科學與技術學院、科學與技術創新研究院供稿)