近日,化學與材料科學學院青年教師彭珊博士以“Low-grade wind-driven directional flow in anchored droplets”為題,在國際著名頂級綜合性期刊、美國國家科學院院刊(PNAS,2023, 120, e2303466120)上發表重要研究成果,本文研發了一種低風速下高效的液滴發電技術,解決了傳統風力發電需要特殊地理位置的局限性。

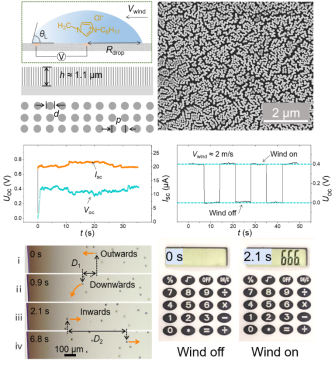

傳統風力發電技術往往需要風速大于5m/s來旋轉葉片,占據世界較大面積的低風速地域不能有效利用風力發電技術。本研究發現當離子液體液滴位于具有毛細管穩定三相接觸線的超疏水納米線陣列上時,可以靈敏地將風吹引起的空氣/液體界面摩擦轉化為內部旋轉,形成分層循環流動。這種納米密閉空間內的離子液體流動會自發地誘導正離子和負離子的重新分配,并持續產生電能,基于此液滴的風電場可以在低風速下產生60 V的電壓,這是一種與以往液滴發電不同的工作機制。

該文章第一單位是河北大學,第一共同作者是彭珊博士,香港大學鄭爽博士、華南理工大學胡楠教授、中國科學院過程工程研究所何宏艷研究員為論文的共同通訊作者,該研究得到河北省自然科學基金、河北大學人才啟動經費等項目的支持。

全文鏈接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2303466120.

(化學與材料科學學院、科學與技術創新研究院供稿)